Моделирование вторичного астигматизма в популяции пациентов с астигматизмом

M. Чен

Modeling the ocular secondary astigmatism in toric patient population.

Minghan Chen /Абс. A0076/

Цель

Астигматизм характеризуется различной кривизной роговицы вдоль разных меридианов, что приводит к

значимым аберрациям, ухудшающим качество изображения на сетчатке. Обычно выделяют два меридиана:

один, определяется как сферический меридиан, имеет наименьшую кривизну или наименьшую оптическую

силу, а другой — как торический меридиан, и имеет самую большую кривизну или наибольшую оптическую

силу. Разница в оптической силе между этими двумя меридианами называется торической рефракцией.

Вследствие аберраций глаза высшего порядка (higher order aberration, HOA), таких как сферическая аберрация, рефракция вдоль любого из этих меридианов не является постоянной вдоль радиуса от центра зрачка.

Следовательно, торическая рефракция также может различаться в разных участках зрачковой зоны. В этом

исследовании выполнен систематический анализ аберраций волнового фронта у пациентов с астигматизмом

с различной сферической и торической рефракцией с созданием математической функции для количественного описания изменения торической рефракции (определяемой как вторичный астигматизм) вдоль

радиуса зрачка.

Методы

После предварительного скрининга данных аберрации волнового фронта у пациентов с астигматизмом (с силой цилиндра ≥0,75 D) были разложены вдоль сферических и торических меридианов, чтобы получить соответствующие профили рефракции вдоль этих меридианов. Эти профили оптической силы были дополнительно представлены в виде полиномов, и вторичный астигматизм был определен как разность коэффициентов полинома второго порядка между торическим и сферическим меридианами. Основываясь на этом определении, степень вторичного астигматизма у пациента указывает на изменение торической рефракции вдоль радиуса зрачка.

Результаты

Степень вторичного астигматизма различалась у разных пациентов в зависимости от сферической и цилиндрической рефракции. В среднем у пациентов со сферической рефракцией -12 D и цилиндрической рефракцией 1 D вторичный астигматизм составлял 0,02 D/мм². У пациентов со сферической рефракцией -12 D и цилиндрической рефракцией 6 D вторичный астигматизм составлял 0,08 D/мм². Напротив, у пациентов со сферической рефракцией 1 D и цилиндрической рефракцией 6 D средний вторичный астигматизм составлял 0,02 D/мм², что в четыре раза меньше, чем у пациентов со сферической рефракцией -12 D и цилиндрической рефракцией 6 D.

Заключение

У пациентов с разной степенью сферической и торической рефракции наблюдается различная степень вторичного астигматизма. Поэтому для групп пациентов с различной степенью сферической и торической рефракции необходимы разные стратегии коррекции астигматических аберраций.

У какого процента детей, прошедших лечение по поводу прогрессирования миопии, отмечается удлинение передне-задней оси глаза, превышающее среднее значение у детей, не проходивших лечение?

С. Ченг, А. Никсон, М. Йонг, Н. Бреннан, М. Буллимор

What percentage of individuals treated for myopia progression exhibit axial elongation greater than the mean of the control group?

Xu Cheng, Alex Nixon, Monica Jong, Noel A. Brennan, Mark A. Bullimore /Абс. B0496/

Цель

Обоснованной целью любого вмешательства по контролю миопии является снижение удлинения передне-задней оси глаза до уровня, меньшего, чем средний показатель удлинения у лиц, не получавших лечения. В исследовании авторы оценивали долю детей, проходящих лечение средствами контроля миопии с различной эффективностью, у которых удлинение передне-задней оси глаза превышает среднее значение, наблюдаемое для контрольной группы соответствующего возраста.

Методы

Для определения соответствующей поправки на возраст для объединенных данных дисперсии были использованы три статьи, которые содержали индивидуальные данные о прогрессировании заболевания за 1 год в контрольной группе и группе, получавшей лечение, с разделением по возрастам. (Brennan et al. Prog Retin Eye Res 2021;83:100923, Wang et al. Ophthalmol Ther 2023;12:1223). При необходимости данные из соответствующих графиков были оцифрованы. Интервалы прогнозирования для групп, получавших лечение, с разделением по возрастам рассматривались как доля общей объединенной дисперсии. Чтобы оценить долю участников в группах, получавших лечение, у которых удлинение передне-задней оси глаза превышало среднее удлинение в контрольной группе, из базы данных контролируемых клинических исследований были отобраны исследования вмешательств по контролю миопии со статистически скорректированными значениями эффективности и значениями дисперсии прогрессирования в группе лечения за 1 год. При необходимости были выполнены преобразования в стандартные отклонения с поправкой на возраст. Предполагалось нормальное распределение прогрессирования и одинаковая эффективность во всем возрастном диапазоне. Для линейной модели данных использовали невзвешенную логит-функцию.

(Ред.: логарифм отношения вероятности определенного события к вероятности того, что событие не произойдет).

Результаты

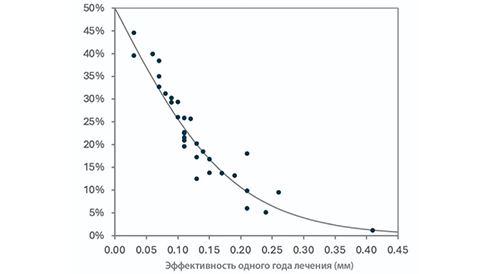

Для надлежащей поправки на возраст объединенные стандартные отклонения были снижены на 8,2%. Из базы данных критериям включения, установленным авторами, соответствовали 32 когорты участников, получавших лечение. Стандартные отклонения оставались практически одинаковыми в группах лечения, после 1 года, несмотря на значительную разницу в прогрессировании заболевания (медиана 0,17 мм, IQR (межквартильный размах) 0,16–0,20). Модель (r = 0,99) предсказывает, что 26%, 17%, 11% и 7% получивших лечение пациентов демонстрируют в течение 1 года большее удлинение оси глаза, чем среднее значение в контрольной группы для видов лечения с эффективностью 0,10, 0,15, 0,20 и 0,25 мм (удлинение оси глаза) соответственно (см. рис.).

Заключение

Этот анализ позволяет врачам оценить долю пациентов, у которых наблюдается нежелательное удлинение переднезадней оси глаза при данном лечении. Вероятной причиной большего удлинения передне-задней оси глаза у пациентов, получавших лечение, чем среднее значение в контрольной группе, является абсолютная природа эффективности контроля миопии и большая разница в темпах прогрессирования миопии у детей, а не отсутствие ответа на лечение.

Процент пациентов, получавших лечение с различной эффективностью, у которых аксиальный рост выше, чем в среднем для группы детей соответствующего возраста, не получавших лечения

Ограничения процентильных кривых роста при миопии

С. Ченг, А. Никсон, М. Йонг, Н. Бреннан, М. Буллимор

The Limitations of Percentile Growth Curves for Myopia.

Xu Cheng, Alex Nixon, Monica Jong, Noel A. Brennan, Mark A. Bullimore /Абс. B0500/

Цель

В 1952 г. Hirsch опубликовал таблицу процентилей нарушений рефракции в зависимости от пола и возраста у детей. В последнее время интерес к растущей распространенности миопии побудил исследователей пересмотреть центильные кривые, и было разработано несколько кривых роста длины передне-задней оси глаза. В данной работе авторы оценивают, точно ли центильные кривые роста аксиальной длины отражают эмметропический и миопический рост, и рассматривают пригодность их применения для оценки влияния контроля миопии.

Методы

Для идентификации опубликованных процентильных кривых роста длины передне-задней оси глаза в базе данных PubMed был проведен поиск по следующим терминам: (миопия* ИЛИ рефракция*) И (процентиль ИЛИ центиль ИЛИ рост) И аксиальный И (кривая ИЛИ график) ((myopi* ИЛИ refract*) И (percentile ИЛИ centile ИЛИ growth) И axial И (curve ИЛИ chart)). (Ред.: При автоматическом поиске по базам данным знак (*) используется для замены одной или несколько любых букв, идущих после указанной последовательности, для включения в поиск всех однокоренных слов, имеющих разные окончания; логические операции при поиске: ИЛИ = OR, И = AND). С целью сравнения были рассчитаны значения длины передне-задней оси глаза для репрезентативной выборки исходных значений (от 21 до 24 мм в возрасте 6 лет) в зависимости от возраста и расы с использованием опубликованных миопических1 и эмметропических2 моделей. Соответствующие значения были наложены на каждый набор центильных кривых роста, чтобы сравнить траекторию удлинения передне-задней оси глаза по всему диапазону центилей.

Результаты

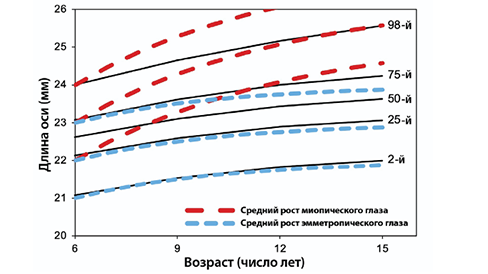

Выявлено шесть опубликованных процентильных кривых роста: 3 для европейских детей, 2 для китайских детей и 1 для индийских детей. На рисунке показан репрезентативный набор процентильных кривых (для европейских мальчиков; взято из Truckenbrod et al.3). Как и следовало ожидать, при более низких процентилях (более короткая передне-задняя ось глаза и преимущественно глаза без миопии) траектории центильных кривых роста в целом аналогичны кривым для модели эмметропического глаза. Напротив, траектории центильных кривых роста более пологие, чем для модели миопического глаза, даже при более высоких процентилях. Только для процентильных кривых роста у китайских детей с более высокой распространенностью миопии кривые отражали рост миопических глаз, и то только у детей более старшего возраста и для более высоких процентилей.

Заключение

Центильные кривые роста занижают среднюю скорость удлинения передне-задней оси у детей с миопией, вероятно, вследствие смешения популяций детей с миопией и эмметропией, даже при более высоких процентилях. Следовательно, пентильные кривые будут занижать полезный эффект лечения миопии, что потенциально может привести к ошибочному лечению детей с миопией. Эффективность лечения должна основываться на сравнении данных с опубликованными моделями роста глаза, специфическими для группы с конкретной ошибкой рефракции.

Ограничения процентильных кривых роста при миопии

Исследование свойств силикон-гидрогелевых материалов с использованием трибологического стресс-теста (TST)

К. Мохаммед, К. Арнолд, П. Мартин, Д. Ридерер, А. Галлоис, С. Тосатти, А. Себрат, М. Цурхер, Дж. Фри

The Characterization of Silicone Hydrogel Materials using a Tribological Stress Test (TST).

Chrysan Mohammed, Kelly Arnold, Patricia Martin, Donald Riederer, Annabelle C. Gallois-Bernos, Samuele Tosatti, Aleksandra Cebrat, Massimiliano Zürcher, Joseph Free /Абс. B0110/

Цель

Комфортное ношение мягких контактных линз зависит от многих факторов, включая свойства материала, физиологические особенности и характеристики окружающей среды. Среда глаза может изменяться вследствие нарушения выработки слезной жидкости и/или в условиях, когда линза подсыхает. Предполагается, что реакция материала линзы на трение может проявляться по-разному в условиях, когда происходит подсыхание, и в условиях полного увлажнения. Целью данного исследования было охарактеризовать реакцию двух имеющихся в продаже контактных линз из силикон-гидрогелевых материалов на трение в условиях стресс-испытания от испарение влаги из материал линзы с использованием трибологического стресс-теста (TST).

Методы

Энергия, рассеиваемая при трении (DFE), была охарактеризована с использованием методики TST. Для измерения силы трения на границе между контактной линзой и покрытой муцином подлежащей поверхностью использовали микротрибометр; между двумя поверхностями наносили каплю жидкости подобной слезе (TLF ), которая испарялась в ходе эксперимента. Данная установка имитирует среду глаза, подвергающуюся высушивающему воздействию. Затем рассчитывали DFE по изменению силы по мере того, как осмолярность увеличивалась до уровней, наблюдаемых во время разрыва слезной пленки (~800–1000 мОсм). Реакцию материалов двух силикон-гидрогелевых линз (3 серии, n=6), сенофилкона А с фильтром HEV (высокоэнергетический синий свет) и делефилкона A на трение измеряли в двух моделируемых условиях ношения: после 5-минутного замачивания в TLF (при кратковременном ношении) и после экспозиции в TLF в течение 18 часов (ношение в конце дня).

Результаты

При кратковременном ношении энергия DFE как для линз из сенофилкона А (54,49 ± 24,5 мДж), так и из делефилкона А (62,19 ± 21,7 мДж) была сходной. При ношении линз в течение всего дня в конце дня энергия DFE для делефилкона А была значимо выше (151,46 ± 85,2, тест Уэлча, p <0,05) по сравнению с кратковременным ношением с разницей 89,29 мДж (95% ДИ: 45,96, 132,60). Однако при ношении в течение всего дня в конце дня энергия DFE для линз из сенофилкона А оставалась относительно низкой (42,10±13,2); значимых различий между кратковременным ношением и в конце дня не наблюдалось. При ношении линз из делефилкона А энергия DFE в конце дня была в 3,14 раза (95% ДИ: 2,28, 4,32) выше, чем при ношении линз из сенофилкона А.

Заключение

Реакция двух имеющихся в продаже силикон-гидрогелевых линз на трение была измерена при изменении осмолярности TLF вследствие испарения влаги с использованием методики TST. Эта методика была использована для расчета энергии, рассеиваемой при трении, для линз из сенофилкона А и из делефилкона А в условиях, вызывающих подсыхание. Результаты показывают, что линзы из сенофилкона А рассеивает меньше энергии в условиях стресс-испытания от испарение, чем из делефилкон А.

Трибологический анализ стресса от испарения для понимания поведения материалов контактных линз в сложных условиях

К. Арнолд, П. Мартин, Д. Ридерер, А. Галлоис, С. Тосатти,М. Цурхер, А. Себрат

An Evaporative Stress Tribological Assay for Insights into Contact Lens Materials Behavior under Challenging Conditions.

Kelly Arnold, Patricia Martin, Donald Riederer, Annabelle C. Gallois-Bernos,Samuele Tosatti, Massimiliano Zürcher, Aleksandra Cebrat /Абс. 6294/

Цель

Во время ношения контактная линза (КЛ) и расположенная под ней поверхность глаза часто подвергается воздействию неблагоприятных условий, таких как стресс вследствие испарения, когда происходит потеря воды из слезной пленки и с передней поверхности КЛ. Этот стресс может вызвать дискомфорт и повреждение поверхности глаза. Корреляция между дискомфортом, трением и повреждением тканей хорошо известна и была охарактеризована в нескольких трибологических исследованиях, проведенных в условиях полного погружения. Целью данной работы была разработка трибологического стресс-теста (TST) для изучения способности материалов КЛ сохранять скользкость поверхности линзы в условиях, вызывающих высыхание.

Методы

Тест TST проводили с использованием ограниченного количества (5 мл) жидкости, подобной слезе, нанесенной на покрытую муцином подлежащую поверхность до контакта с КЛ, которая испарялась в ходе эксперимента. Боковая сила, также известная как сила трения, непрерывно регистрировалась с помощью микротрибометра во время циклического возвратно-поступательного движения с постоянной нормальной силой и скоростью. Были исследованы три обычные гидрогелевые линзы (этафилкон А, незофилкон A, омафилкон A) и рассчитана рассеянная энергия (DE) при испарении жидкости, подобной слезе. Линзы тестировали (i) в условиях полной гидратации (погруженные в жидкость), (ii) в условиях ограниченного количества жидкости (моделирование кратковременного ношения) и (iii) после кондиционирования в TLF для отражения сценария ношения линзы в конце дня.

Результаты

В условиях погружения боковая сила трения для всех линз оставалась относительно стабильной и низкой, тогда как в условиях стресса от испарения она увеличивалась со временем. При оценке обоих сценариев — кратковременного ношения и ношения в конце дня — линза из этафилкон А показала наименьшие значения DE (19,7 ± 7,8 мДж, 42,2 ± 16,3 мДж); более высокие значения были для линз из незофилкона А (49,2 ± 20,9, 158,3 ± 65,0 мДж) и омафилкона А (92,5 ± 29,1, 466,6 ± 114,2 мДж). Разница в DE между кратковременным ношением и ношением в конце дня для каждой линзы была статистически значимой (однофакторный дисперсионный анализ, p <0,05). Кроме того, значения DE при кратковременном ношении и ношении в течение дня статистически различались между линзами (p <0,05).

Заключение

TST — это новый метод, позволяющий измерять разницу в боковой силе трения между КЛ и моделью века (поверхностью, покрытой муцином), вызванную изменениями жидкости, подобной слезе, вследствие испарения влаги. В условиях высушивания материалы различались по изменениям боковой силы трения с течением времени, выраженным в виде рассеянной энергии (DE).

1. Brennan NA et al. Optom Vis Sci 2024;101:497-507.

2. Yii FS. Ophthalmic Physiol Opt 2023;43:1412-8.

3. Truckenbrod C et al. Ophthalmic Physiol Opt 2021;41:532-40.

Информация для медицинских специалистов. Вестник оптометрии, 2025, №4